迫る参院選|各党の政策と若年層の思想

NEKO TIMESは、短期目線に振り回される投資家を救済することを目的に、マクロかつ中長期の視点からビジネス・経済や為替・株式市場の話題を取り上げます。投資家に限らずビジネスパーソンの方も数多くご登録いただき、22,000人を超える読者の皆様が購読するニュースレターメディアとして、成長を続けています。

サポートメンバー(有料会員)向け配信では、個別銘柄の値動きの解説も行い「売買の意思決定に直接関わる情報」を読者限定で配信しています。日曜日に配信する【猫組長|今週の相場見通し】では為替動向にも触れます。水曜日に配信する中沢氏が分析する日米株式情報も見逃せません。一部配信を有料読者に限定し、個別銘柄を解説しています。そして、有料版読者の皆様には特典として猫組長と直接交流できるオンラインライブイベントへご招待しています。

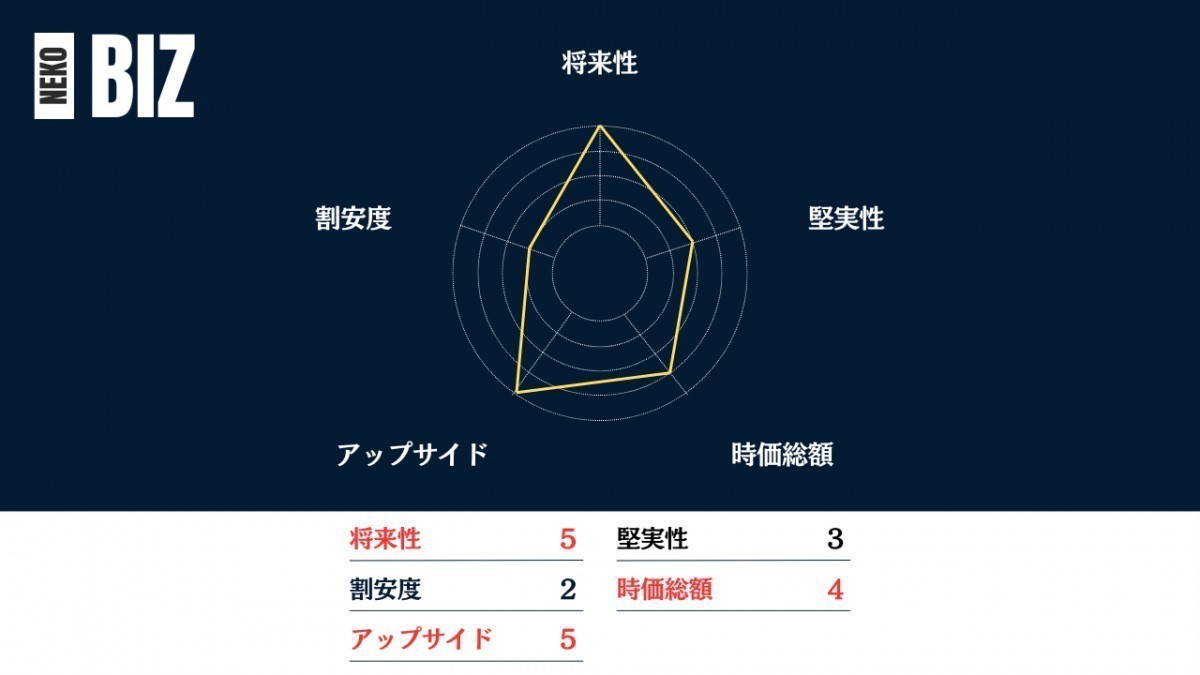

【お知らせ】今週より中沢氏が「NEKO BIZ」を開始しました。短期の株式相場の動向・個別企業の分析などを提供するより身近な内容を日々お届けいたします。これまでに5銘柄を掲載しており、今後も日米の注目企業を順次取り上げますのでお楽しみに。

参議院選挙と株価の関係性

「参院選がある年の株価は上がりにくい」ジンクス

本日は参議院選挙について取り上げて参りますが、まずは参院選と株価の関係について触れていきます。結論から申し上げると「参院選がある年の株価は上がりにくい」というのがアノマリーです。さらに付け加えると「参院選の年の株価は上がりにくく、衆院選の年の株価は高い」というものになります。そこで1992年〜2022年の参院選11回の年を使って確認していきますが、実際に11回のうち日経平均株価が上昇したのは5回しかありませんでした。上昇した割合は45%と5割を下回ります。また、11回の年の年間の日経平均株価騰落率を平均すると0.1%と、ほぼゼロとなりました。これを見ると参院選の年の株価は上がりにくかったことがわかります。一方、衆院選の年はこれと対照的です。1990年以降で衆院選は12回ありましたが、上昇した年の割合は75%、12回の年間の日経平均株価騰落率を平均すると7.6%となり、株高傾向が見られます。このようなジンクスの理由としては予算や法案などは参議院と衆議院が異なる議決をした場合に衆議院の決定が優先されるために優越権を持つ衆議院選挙のほうが株式市場でも、より注目度が高くなるからだと考えられます。加えて衆院選のほうが、選挙前に公共投資など、よりインパクトのある景気刺激策が打ち出されやすいことも理由の1つでしょう。ちなみに、前回2022年の参院選では、10月の政府・日銀の円買い介入を受けて年末に向けて円高が進んだ結果、株価はマイナスに転じましたが、前々回2019年の参院選では、米中通商問題が激化する中、12月に米中通商協議が第一段階合意に達し不透明感が後退したことで、株価は投開票日から年末にかけて約10%上昇しています。

選挙後、年末までの平均騰落率+6.0%と良好

先ほどは選挙後に関する騰落率をお伝えしましたが、一方で、参院選後から年末までに期間を延ばすと全く異なるデータとなります。戦後25回の参院選のうち、投開票日から年末にかけて日経平均株価が上昇したのが18回、下落は7回にとどまっており、平均騰落率は+6.0%と高パフォーマンスを発揮しております。

(注1)▲はマイナス。(注2)該当日が休祭日の場合は前営業日の株価。(注3)※・・・投開票日当時は伊東正義内閣官房長官が内閣総理大臣臨時代理を務める。 鈴木善幸氏は1980年7月17日より就任。(注4)○印・・・衆参同日選挙。△印・・・衆参同時選挙(投開票日が5日違い)。(出所)日本経済新聞社、その他データより野村證券投資情報部作成

自民党は大敗で過半数割れの予測

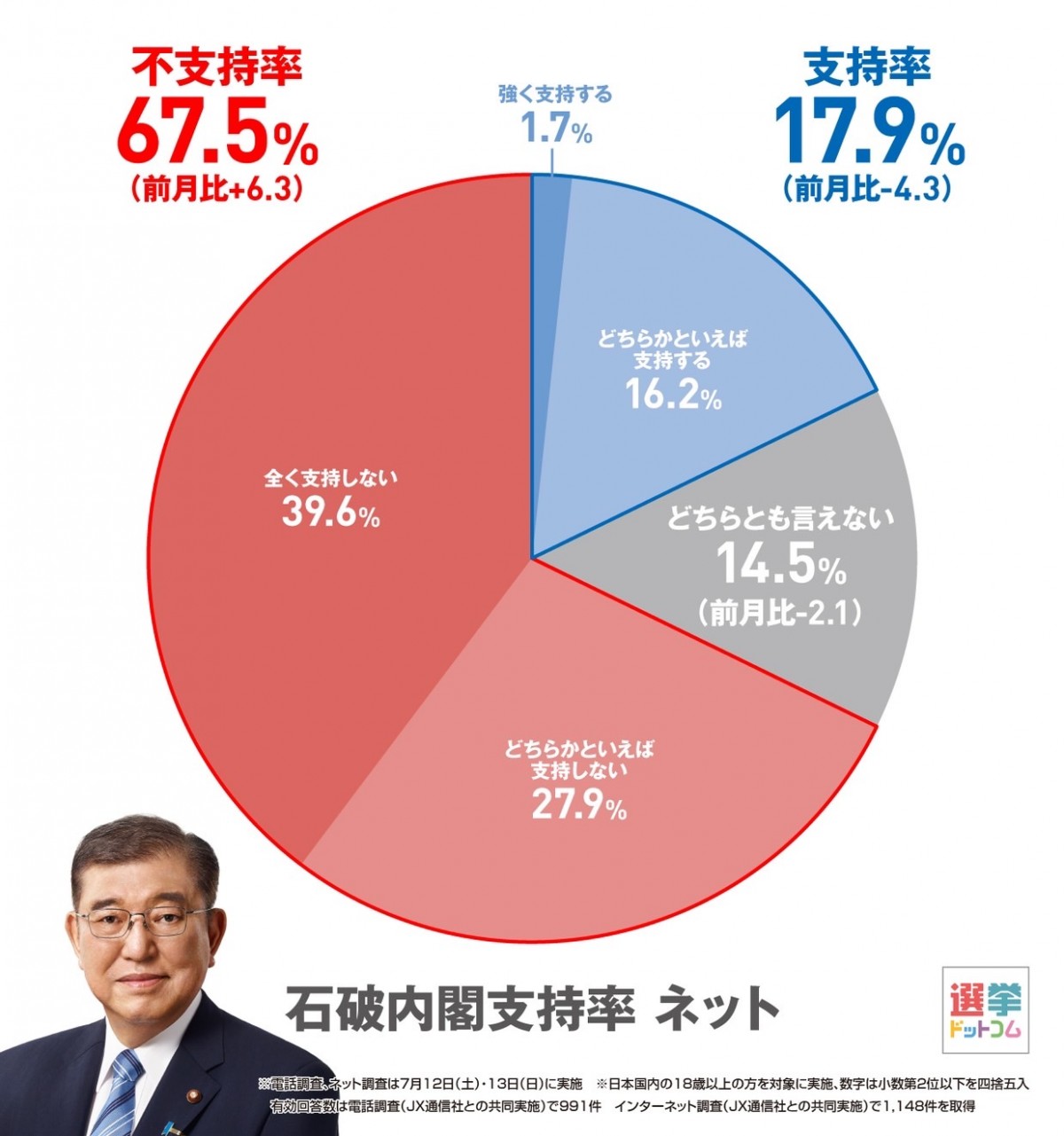

ここからは20日に票開票を控える参議院選挙に関して取り上げていきます。7月12日・13日に選挙ドットコムが日本国内の18歳以上の方を対象に1148件取得したネット調査によれば、自民党を強く支持する(1.7%)、どちらかと言えば支持する(16.2%)、どちらとも言えない(14.5%)、どちらかと言えば支持しない(27.9%)、全く支持しない(39.6%)と支持しない側が2/3を占めるまでになっております。昨日の日経新聞によれば、「改選定数50を争う比例代表は自民党が13議席程度となり、改選19議席から減少する見通し」「野党第1党の立憲民主党や第2党の日本維新の会も改選議席を減らす可能性が高い」と報じております。また、ジャーナリストの須田慎一郎氏は7月15日に放送された虎ノ門ニュースにて、「自民党の地滑り的大敗、地滑り的大敗が止まらない」と断言し、自公で過半数割れ予測を上回る議席減の見通しを発言されております。

石破政権で国民の怒りがついに爆発

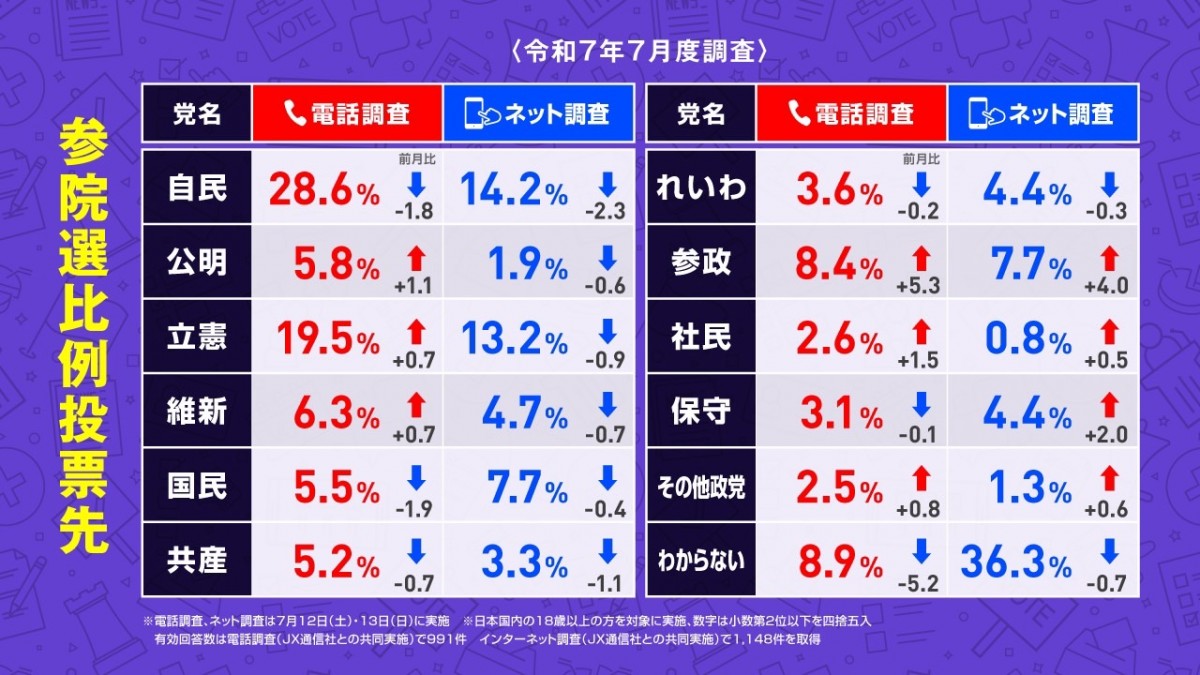

自民党が大きく票を失う理由は物価高対策の不足、阿部首相以降、左傾化したことによる保守層の離脱、国民が生活に苦しむ中での減税反対など様々な要因が挙げられます。今回の選挙では安倍政権以降、磐石な基盤を築いてきた自民党の崩壊が生じ、その受け皿がどの党になるのかというのが争点となっております。下記の図は参院選比例投票先の集計データです。事前の予想では国民民主党が大きく躍進すると思われていたものの、山尾しおり氏の公認を受けて支持率が急低下。その受け皿となり躍進が予想されているのが参政党、れいわ、日本保守党です。

後半戦の争点は物価高から様々な政策に拡大

参議院選挙は後半戦に入りました。12日も各党の懸命の訴えが続いている選挙戦の、現状と今後について解説します。当初はハードルが低いとも言われた非改選を含む過半数確保に懸命の与党側と、攻勢をかける野党側。物価高対策が軸だった争点は今、幅広い政策や政権担当能力へと広がっています。自民党の石破首相は11日、野党について「今度の選挙で安全保障を語っている党がどこにある。みんながバラバラなことを言っていて、どうやってこの国の独立と平和を守るのか」と批判し、自公連立の安定性をアピールしました。また12日、石破首相と並んで演説した公明党の山口元代表は野党について、政権構想が示せていないと指摘し「日本の未来を担う資格はない」と批判しました。一方、野党側は自民党の掲げる給付金を批判し、消費税の減税を訴える戦略は変わっていません。その中で、財源に基づく責任ある減税を訴える立憲民主、消費税と共に所得税の減税も掲げる国民民主、社会保険料削減を訴える維新がそれぞれ差別化に力を入れています。また、支持を広げている参政党や、日本保守党が強く訴えている外国人に関する規制強化に、共産党や社民党が共生社会を掲げて強く対抗。一方でれいわ新選組は、移民政策反対なのに賛成しているとの誤情報を参政党関係者に拡散されたと反発するなど、乱戦模様となっています。残り1週間余り、1人区での与野党決戦と比例代表を中心とした各党のアピール合戦が激しくなりますが、広がってきた争点のどこに着目するかも投票の大事な要素になりそうです。

後半戦の争点

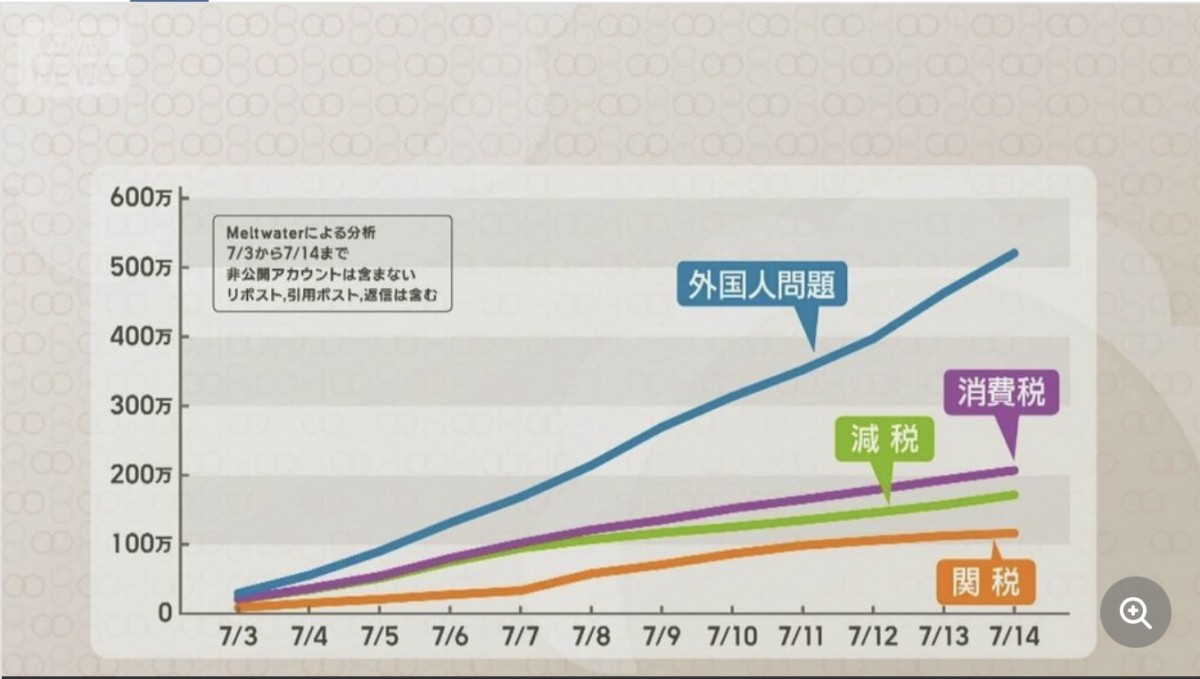

選挙前半には物価高対策が主な争点でしたが、日を追うごとに争点に変化が生じてきております。Meitwaterの分析によればリポスト・引用ポスト・返信件数は7月3日を境目に外国人問題が急上昇し、消費税、減税、関税という順番になっております。外国人問題に関しては欧州や米国での治安悪化の状況を受けて保守層を中心に外国人政策を問題視し、一方で共生を求める左派がそれに反発する構図です。賃金が上昇しない状況における物価高によって国民生活は困窮していることを受け、野党を中心に消費税や減税を訴える声が拡大する中、政権与党である自民党は減税には極めて消極的な他市場であることから、税金に関しては与党と野党の対立構造。関税に関しては石破氏の「舐められてたまるか」発言が波紋を呼び、同盟国ある米国から親中寄りである現政権に対して、強い非難が注がれ、保守層による自民党離れが拡大するといった流れになっております。

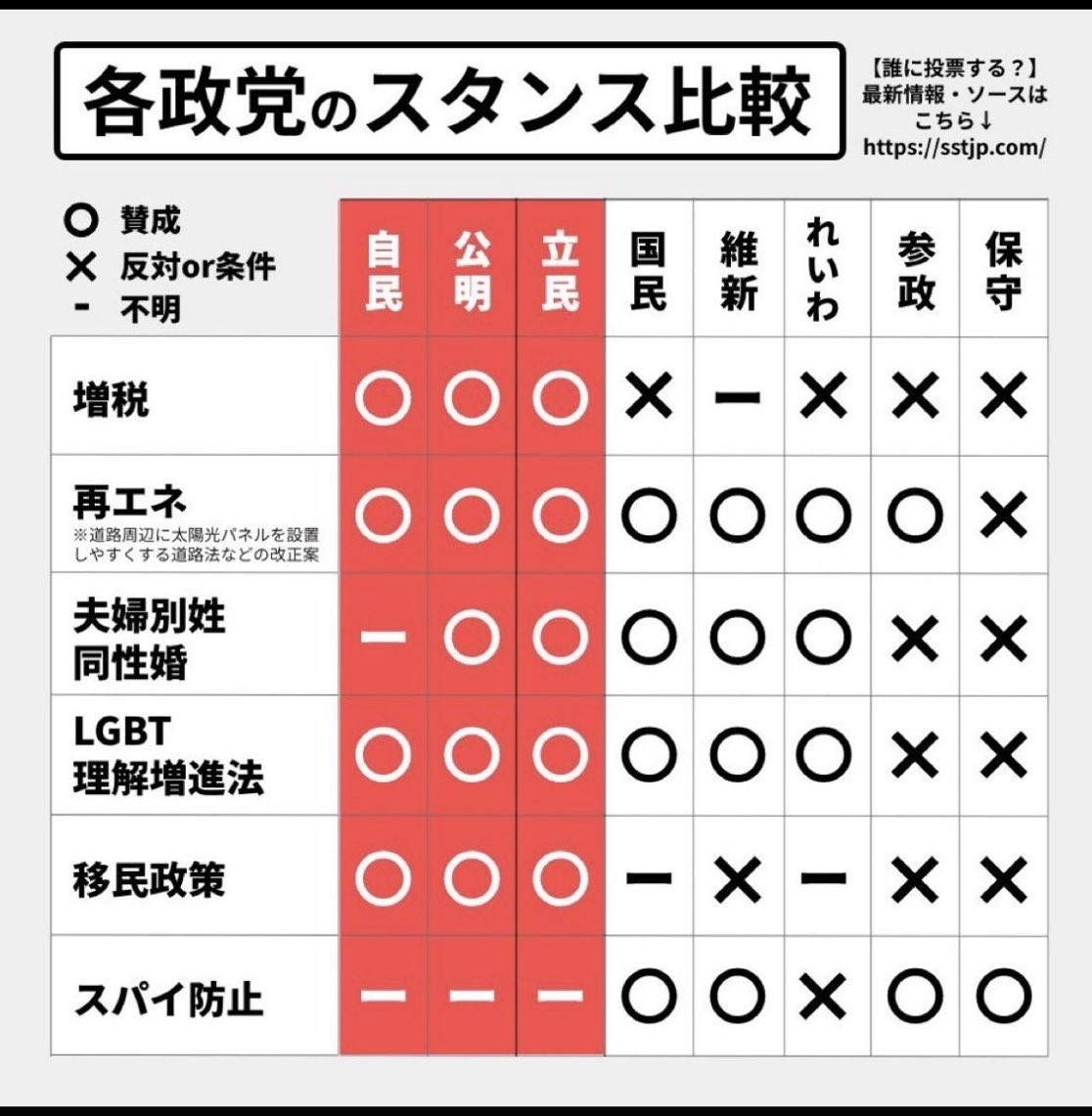

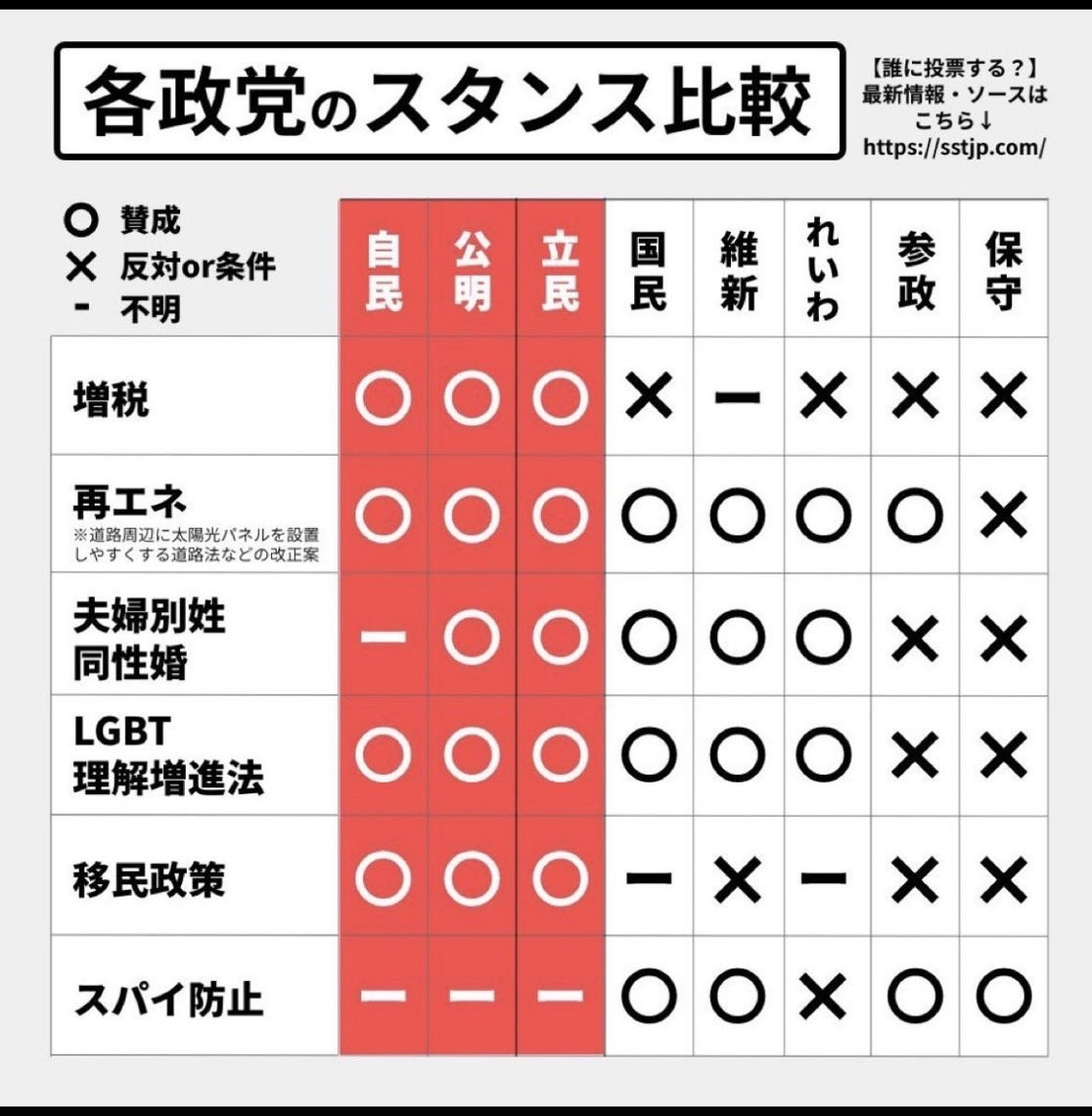

各党のスタンス比較

ここで各党のスタンスについてまとめていきます。増税に関しては与野党で対立する中、再エネ政策・夫婦別姓・LGBT理解増進法・移民政策・スパイ政策では左派と右派の対立構造となっております。

若い世代の得票が大きく差をつける

総務省は、都道府県の選挙管理員会を通じて、参議院選挙の公示翌日の7月4日から13日までの10日間の期日前投票の状況を公表しております。それによりますと、期日前投票を行った人は、有権者全体の9.48%にあたる988万5919人となっており、これは選挙期間が今回より1日長かった前回、3年前の選挙の同じ時点と比べ、209万9000人余り、率にして26.96%増となっております。SNSの普及のより、メディアを通じた情報収集時代から、SNSで自ら得たい情報にアクセスし、投票行動を起こす時代へと変化しました。これまで選挙に関心のなかった若者層もSNSの盛り上がりを見て、政治に関する行動を起こしかけている最中だと推測されます。また、これまで私を含めて若者層は政治の話をすることがタブー視され、議論する場も政治に触れ合う場もなかったことから「自分の1票では変わらない」、「政治に何も期待できない」と意図的に政治から離れてきたように感じます。しかし、昨今の物価高により生活が困窮したことやSNSの普及により政治への関心、触れ合う機会が増加したことで20−30代の政治への関心、投票率はゆっくりと増加しているように感じます。有名なユーチューバーや芸能人がSNSで投票を呼びかけていることも非常に大きな役割を果たしていると考えます。これまではメディアによる印象操作、そして年配層の票さえ取れていればよかった選挙戦から、若年層の票が重要視される選挙戦へと変わりつつあります。

若い層が各党に抱く印象

これはあくまで私の主観の域を出ませんが若い層が抱く印象について触れていきたいと思います。まずは保守派からです。戦後の日本では教育現場やメディアを通じて日本全体が左に寄っていると考えております。それゆえに若手層からすると保守層=右翼・極右のような印象を受けてしまいます。具体的な例で申し上げれば天皇誕生日、一軒家に日本国旗が掲揚されていると少し怖い印象を持つほどです。これまでの教育によってそれだけ保守というものに対し、勝手な印象がついてしまっているのが実情です。また、若い世代は一部の政治に関心のある人々を除き、これまで政治に触れてこなかったために各党の政策の違いを細かく理解していません。今回の争点で言えば選択的夫婦別姓やLGBT、移民政策などが挙げられます。その問題点について見落としているがゆえに、「夫婦別姓にしてあげればいいのに」、「同性愛者も認めてあげなきゃ」、「インバウンドが来れば日本が潤うのではないのか」という考えが主流派のように感じます。確かに上記の考えが悪いものではありませんし、相手を思いやる優しさから来ているものなのでしょうけれども、民主主義国家のおいて少数派が優遇され、多数派が不利益を被ることはあってはなりませんし、欧州や米国で生じている移民問題を知らないがゆえに問題点に気づいていないという状況だと推測されます。これが自然と左派的な思想に辿り着く若者の心理ではないでしょうか。加えて、今回の争点で身近に感じやすいのが自らの生活に直結する消費税や減税です。それゆえに現金10万円の一律給付や消費税廃止を訴えるれいわに票が流れるのも一定の理解ができます。

SNS戦略に関しても若者票に多大なる影響を及ぼしていると考えます。その戦略が功を奏しているのがれいわや参政党でしょう。若者世代の視聴率の高いTikTokやインスタグラムなどを巧みに利用し、若者への親近感の増加が投票行動に繋がっていると考えます。今回は山尾しおり氏の公認を受けて支持率が急低下しておりますが、玉木氏のメディア露出、人柄の好印象さなども大きな票につながっていることでしょう。その点を鑑みると政権与党である自民党・公明党、野党第一党である立憲民主党、維新の会、国民民主党、新興政党である日本保守党らは上記2党から学ぶ必要があるでしょう。

私は政策の観点から日本保守党を推したい

新興政党の参政党と日本保守党は比例代表で議席を上積みする勢いだ。公示直後の情勢調査で4議席程度だった参政は今回の調査で6議席程度に伸ばし、野党第1党の立憲民主党と予測議席数で並ぶ。保守も2議席から3議席程度に積み増す可能性がある。参政は20〜50歳代の若・中年層で投票先の比率が自民党や立民を上回る。男女別でみると男性が女性の2倍ほどだ。石破政権を支持しない批判票の受け皿の一つになっている。保守は日本維新の会や共産党、れいわ新選組の予測議席数と並んだ。政治団体のNHK党とチームみらいも1議席を取る可能性がある。

自民党が大きく票を失う予定の中、新興政党の参政党と日本保守党は比例代表で議席を上積みする勢いを見せております。最後に私が政策として日本保守党を推す理由について少しまとめていきたいと思います。

まずは減税政策です。現在の日本は実質賃金が上昇しない中で物価が上昇しており、国民生活は極めて疲弊している状況です。それに対し、日本の税収は6年連続で過去最高を記録しております。今の日本は決して不景気ではなく、むしろ株高を見て分かるように大企業ばかりですが景気は高揚しております。しかし、いくら賃上げをしても資源高などからきたコストプッシュインフレには打ち勝つことができず、これが国民生活を苦しくさせている要因であり、30年間所得が上がらない経済政策の失敗も追い打ちをかけてしまっております。今行うべきは減税、少なくとも食品などの生活に密接する部分における負担減少であり、ここで増税や減税反対は日本経済を陥れることに繋がります。それゆえに減税に極めて消極的な姿勢を見せる政党は選択肢から外さなければならないと考えます。

次に外交政策です。日本の政治は日本人のために行われるべきだと考えます。現在の自民党石破政権は関税問題では「舐められてたまるか」との発言があったように同盟国である米国には強硬な姿勢を示すのに対し、連日のように生じている中国による領空侵犯には何も触れず、岩屋外相は弱腰外交を展開し、王毅外相と笑顔で写真撮影をする始末です。果たして敵はどちらなのかと考えれば一目瞭然です。そしてその点を抜きにしても日本人が一生懸命働いて納税した税金は日本人の豊かな生活のために使われるべきであり、政治は日本のために行われなくてはならないにも関わらず、現在の政権では日本人のための政治が行われているとは思えません。ここで減税反対、そして親中政党である自民党、公明党、立憲民主党、維新の会を選択肢から外さなければならないと考えます。

次に外国人問題ですが、移民を受け入れたことで欧州や米国の治安は壊滅的な状況です。西洋諸国が移民政策が間違えであったと政策転換している中で、日本がその道に進んでいくのは狂気の沙汰としか思えません。また、移民反対派も外国人をすべて排除しようということではありません。日本の文化を尊重し、現地のルールを守ることのできる外国人は1人でも多く来てもらいたいと思っています。逆に言えば「郷に入りては郷に従え」は我々日本人が外国に訪れた際にも適用されるべきだと考えます。あくまで不法入国者や不正受給者、日本のルールを守れない外国人による治安の悪化が問題であり、その取り組みは評価されるべきものだと考えます。それらの観点から移民政策賛成をしている党を選択肢から外さなければならないと考えます。

次点は夫婦別姓・LGBTに関してですが、日本が民主主義国家である以上、一部の少数派に寄り添うがゆえに大多数派が不利益を被ることはあってはならないと考えます。この法律を改正するということはまさに大多数派が不利益を被ることなるのです。ただ、LGBT理解増進法に反対=同性愛者を否定しているわけではありません。差別されることはあってはいけません。夫婦別姓もそうですが、法律の改正ではなく、内縁関係または同性愛者がゆえに認められていない権利について緩和するかどうかを議論することが大切だと考えます。

最後に再生エネルギーに関してですが、ドイツを含めた欧州の状況を知れば一目瞭然です。リベラル派によるクリーンエネルギー推進により、オールドエコノミーからニューエコノミーに転換した結果、自国のエネルギーすら賄えなくなってしまっているのです。エネルギーの生成量、効率、費用からすればまだクリーンエネルギーを机上の空論、理想郷の世界に過ぎません。これも欧州が先んじて失敗例を示してくれているにも関わらず、日本は二の鉄を踏みに行っているのが現状です。日本が左派の声によってさらにクリーンエネルギーに傾斜すれば、間違いなくさらに電気代は高騰し、生活を圧迫させることでしょう。(もう既に生じていることではありますが)

あくまでこれまで申し上げてきたのは私の主観的な意見ではありますが、経済的な観点も踏まえて政治観を述べさせていただいたわけですが、これまで述べてきた私の考えに最も適合にしているのが日本保守党という結論に至りました。

これはあくまで私の政治観であるため、1つの参考までにしていただければ幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

編集後記

みなさんこんばんは、猫組長です。参院選の投開票まで残すところあと4日になりました。今日の札幌は朝方に激しく降っていた雨も午後には止み、強い陽射しが照りつける一日でした。

訪日外国人数が2151万人と、過去最も速いペースで年間2000万人を超えたようです。6月だけでも337万人と前年同月比7.6%増となりました。7月に「日本で地震が起きる」との予言がSNSで拡散されたことを受け、香港からの訪日客は前年同月比約33%減りました。この調子で地震予言を毎月アップデートしていけば中華圏からの観光客を減らせるのではないでしょうか。

札幌も観光客だらけでとても鬱陶しいです。大きなスーツケースを1人で3個も4個も引きずって、邪魔なことこの上ありません。一体奴らは何をそんなに持って旅行しているのでしょう。しかも、歩道やホテルの通路を集団で塞ぎ、大声で喋ったりしています。他人の迷惑とかお構いなしな感じです。

その点、日本人は絶えず周りへの気配りを忘れません。子供の頃から「人に迷惑をかけてはならない」という教えが身に染みついているからです。はこれを「同調圧力」と呼ぶ愚かな人たちもいますが、そうではありません。日本の過酷な環境で生き延びるため、自然と育まれた「協調性」なのです。ほとんどの外国人には理解できない美徳の一つです。

彼らは「自分さえ良ければ良い」「自分が一番」という考えです。つまり「教養」が無いのです。小学生の時、「教養とは他人を思いやる能力」と教わりました。「教養」は決して知識や学力ではないのです。日本人の「教養」が高いのは、教育はもちろんですが、それ以前に歴史の中で伝承されてきた「先人の教え」のおかげです。教養の低い外国人との共生など外国人観光客を見るだけでも分かりそうなものです。

NEKO TIMES次号は7月18日です。

すでに登録済みの方は こちら